NUSAKATA.COM -Tren terbaru menunjukkan kecelakaan kerja di sektor manufaktur dan pabrik Indonesia terus meningkat.

Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) melonjak dari 182.835 kasus (2019) menjadi 297.725 kasus (2022), dan mencapai 360.635 kasus hanya sampai November 2023. Sekitar 31,6% dari kecelakaan kerja itu terjadi di sektor manufaktur.

Berbagai insiden tragis menegaskan lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan.

Misalnya, ledakan tungku smelter nikel PT Indonesia Tsingshan (ITSS) Morowali pada 24 Desember 2023 menewaskan 13 pekerja (4 TKA) dan melukai puluhan lainnya.

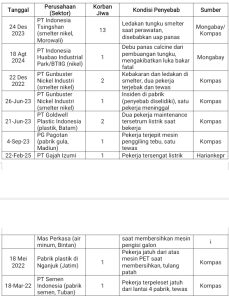

Tabel berikut merangkum beberapa kecelakaan fatal di industri manufaktur/pabrik (2022–2025):

Tabel di atas hanya sebagian dari insiden kecelakaan kerja industri manufaktur dalam tiga tahun terakhir, dan semua melibatkan korban jiwa.

Kasus‐kasus tersebut menonjolkan penyebab yang berulang: ledakan, kebakaran, kejatuhan dari ketinggian, dan sengatan listrik.

Penyebab utama kecelakaan ini sebenarnya mudah diantisipasi, namun nyatanya sering diabaikan.

Sebuah survei Federasi Pertambangan dan Energi KSBSI (FPE) di kawasan IMIP Morowali (2024) menyebut empat faktor krusial penyebab tingginya kecelakaan kerja: (1) kelalaian atau kelelahan pekerja, (2) kondisi lingkungan kerja berbahaya, (3) alat pelindung diri (APD) yang tidak memadai, dan (4) kerusakan/peralatan rusak. Keempat faktor ini jelas menunjukkan gagalnya pelaksanaan sistem K3.

“Lemahnya implementasi budaya keamanan dan K3 ini disebabkan oleh adanya pembiaran yang dilakukan oleh pengawas,” ungkap Riswan Lubis, Ketua FPE-KSBSI.

Keluhan serupa disampaikan Azis dari Yayasan Tanah Merdeka, ia menilai manajemen pabrik tidak pernah memperbaiki standar K3 meski kecelakaan berulang terjadi.

“Akibatnya, pekerja justru dituntut terus berproduksi tanpa jaminan keselamatan yang layak,” ucapnya.

Kondisi seperti inilah yang membuat penerapan K3 hanya formalitas di atas kertas.

Sejumlah kecelakaan besar menunjukkan bahwa kebijakan K3 yang ada tidak dihidupkan di lapangan.

Catatan LSM Sembada Bersama misalnya menegaskan, sejak 2019 hingga 2025 telah terjadi 104 kecelakaan kerja di smelter nikel Indonesia, dengan 107 orang tewas dan 155 luka-luka.

Belum lama ini saja, Februari 2024, satu pekerja PT Ocean Sky Metal Industry tewas di tungku smelter di IMIP. Kondisi parah ini sempat dikritik.

“Industri nikel hilirisasi lebih pentingkan cuan ketimbang keselamatan buruh,” sindir Azis.

“Nyawa mereka lebih murah dari harga nikel,” tambahnya.

Di banyak perusahaan manufaktur, budaya K3 belum hidup. KSPI Sulawesi Tengah mencatat, pihak manajemen sering mempersulit pembentukan serikat pekerja, sehingga buruh kesulitan terlibat dalam pengawasan K3.

Ketua KSPI Sulteng (Katsaing) juga menyatakan pihaknya pernah mediasi insiden fatal di PT GNI, namun menemukan bahwa “implementasi sistem K3 di sana tidak berjalan efektif”.

Memang, status Sistem Manajemen K3 (SMK3) sering jadi syarat administratif, tetapi dalam prakteknya diabaikan. Sering terdengar ungkapan, sebelum bekerja cek APD, tapi faktanya pengecekan itu hanya dilakukan pasca-inspeksi.

Pekerja dan aktivis semakin vokal menyoroti pengabaian pengawasan K3.

Anggota Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIPE) Morowali, Henry Foord Jebs, menyayangkan minimnya pertanggungjawaban perusahaan setiap terjadi kecelakaan.

Di Batam, Ketua FSPMI Suprapto meminta pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri.

“berani tegas melakukan tindakan sesuai kewenangannya sebagai PPNS” jika terjadi kecelakaan kerja,” ungkapnya.

Ia mendesak agar ada efek jera:

“Harus ada hukuman kepada pengusaha jika memang perusahaan abai terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja,” lanjutnya.

Demikian pula Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng menuntut audit menyeluruh K3 di semua pabrik smelter IMIP, karena kecelakaan berulang menunjukkan pengawasan pemerintah masih jauh dari kata efektif.

Bahkan Walhi Sulteng mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengaudit keseluruhan tata kelola K3 di kawasan industri IMIP dan perusahaan-perusahaan langganan insiden.

Sementara itu, pemerintah acapkali terkesan lamban menindak. Sebelum ini Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pernah menegaskan bahwa Kemnaker akan “mengambil sikap tegas untuk penegakan hukum atas ketidakpatuhan perusahaan dalam penerapan persyaratan K3,” Pada Januari 2024.

Tim Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker turun langsung menindaklanjuti ledakan tungku PT ITSS, dengan menyelidiki pemenuhan K3 dan menjanjikan sanksi tegas bila ditemukan pelanggaran. Namun sikap tersebut terasa kurang padu dibanding besarnya persoalan.

Azis (Tanah Merdeka) bahkan menuduh pemerintah “acuh tak acuh” atas kasus kecelakaan di IMIP, tak lebih dari sekadar belasungkawa tanpa langkah konkret.

Kritik serupa terlontar bahwa pemerintah belum serius memberlakukan sanksi tegas; UU K3 Nomor 1/1970 yang sudah ketinggalan zaman pun sedang digodok revisinya agar denda dan hukuman jauh lebih berat.

Hambatan penegakan hukum K3 juga bersumber dari kendala struktural. Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan masih terbatas dibanding puluhan ribu perusahaan manufaktur; belum lagi tantangan geografis di lokasi terpencil.

Sanksi K3 di peraturan perundangan lama terbukti lemah (misalnya denda administrasi yang relatif kecil), sehingga banyak perusahaan merasa tidak ada risiko besar jika mengabaikan ketentuan K3.

Industri yang tak efisien dalam membangun budaya keselamatan menunggu momentum tindakan tegas. Belum lagi sebagian pelanggaran masuk ranah pidana yang sering berakhir damai dengan denda administratif kecil, tanpa efek jera.

Kecelakaan-kecelakaan maut di pabrik dan manufaktur selama 2022–2025 bukan hanya fenomena kebetulan, melainkan alarm kegagalan implementasi K3.

Regulasi K3 memang ada, tetapi di banyak tempat hanya tersimpan sebagai dokumen formalitas – “di atas kertas” – tanpa realisasi di lapangan.

Pemerintah harus lebih proaktif: memperkuat pengawas ketenagakerjaan, memperbarui UU K3, dan mengganjar perusahaan pelanggar tanpa kompromi.

Industrialisasi dan hilirisasi tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan nyawa pekerja. Sudah saatnya semua pihak kementerian, pemerintah daerah, pengusaha, dan pekerja — memprioritaskan budaya K3 yang sesungguhnya, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Tanpa itu, angka kecelakaan kerja akan terus menghantui dan menyedot korban jiwa, sementara muka regulasi K3 tetap kosong dari makna.

Sumber: Data dan laporan resmi dari Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan, serta liputan media dan pernyataan serikat/aktivis (Kompas, Mongabay, Hariankepri, dsb) seperti dikutip di atas.

Ditulis oleh :

Rosdewana Panjaitan (Mahasiswa).

Angga Rosidin (Dosen Pembimbing).

Zakaria Habib Al-Ra’zie (Kaprodi). Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang Kampus Serang.